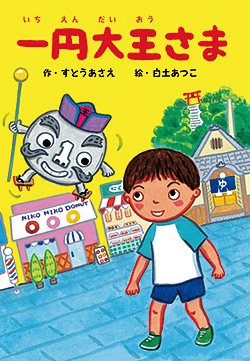

『一円大王さま』

すとうあさえ/作、白土あつこ/絵

2011年2月

おこづかい、それは甘い魅惑の響き!

おこづかい、それは絶大なるパワー!

おこづかい、それは喜びの賛歌!

そう、おこづかいとは、もらってうれしい、もらってうれしくない人はいない、永遠にもらいつづけたい社会習慣の一つである。

私など、大学生になってさえ、おこづかいをもらっていたのだが、結婚して子どもが生まれ、気がつけばおこづかいをあげる立場になっていた。

みなさんは、いったいいつ頃からおこづかいをもらいはじめ、いつ頃もらえなくなっただろうか。ある調査によれば、おこづかいはあげないかわりに、ほしいものはなんでも買い与えている、という家庭もあるようだが、多くは小学校入学と同時におこづかいをもらいはじめるようだ。

わたしは七〇年代の生まれで、子どもの頃は、まだ駄菓子屋が家の近くにあり、駄菓子にかじりつきながらメンコやコマに熱中していた。

メンコの紙袋はくじになっていて、当たりのメンコを引き当てたときの脳天がしびれるような快感や、あっという間におこづかいを使い果たし、親に怒られるという恐怖心と浪費がもたらす引き返せない後悔の念など、駄菓子屋では様々な感情を味わった。それが私にとってのお金の原体験である。

子どもの本においては、子どもが等身大で体験している喜びや悲しみは、大切なテーマの一つであると思う。しかし、お金がテーマに落とし込んである物語はあまり多くはない。子どもにお金のことは早い、という意見があるのは重々承知のうえ、それでも自分のお金で買い物ができることの醍醐味や喜び、失敗を扱った物語があってもよいのではないか。

作家のすとうあさえさんとの「おこづかい談義」でそんな話になり、おこづかいをテーマにした物語を作ろうということになった。

当初は絵本のかたちを模索したが、状況設定を考えるうち、童話のほうがよいという判断になった。

すとうさんからあがってきた原稿には、思いもよらなかった一円の大王さまが登場し、瞬間に心をわしづかみにされてしまった。一円なのに大王さま、大王さまなのに一円である。チープなのか、リッチなのかわからないこの存在! さらに、物語が進むにつれ、そのアンバランスな組み合わせが納得できるエピソードがあり、思わず膝を打つ。お見事!

挿絵は、絵本作家の白土あつこさんにお願いすることになり、イメージにぴったりの一円大王さまを描いてくださった。おこづかいに並々ならぬ気迫をみせる主人公のようたも、モデルがはじめからいたような、そんな気さえするはまりぶり。

皆様、ようたと一円大王さまの織りなすエピソードの数々を、ぜひお楽しみください。