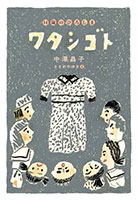

文学は、ワタシゴト

人類初の核攻撃を受けた広島は、ことし「その日」から七十五年を迎えた。

「七十五年は草木も生えぬ」と言われた町も、いまでは色濃い緑に包まれ、人々はそこに憩う。

いつもならば春から夏にかけて、国内外から訪れる多くの人々で埋め尽くされる爆心地近くの平和公園。なかでも原爆資料館には、入館者の長い列ができる。市の統計によると、総入館者数は開館から二〇一九年までに七四〇〇万人、修学旅行生は約一三五二万人(一九八五年~)。被爆者の平均年齢が八十三歳を超え、語られることばが日々失われていく中で、資料館の果たす役割は、ますます重要になっていく。

この物語は、修学旅行で資料館を訪れる十四歳の子どもたちと、資料館の展示物とのシンクロの瞬間を書きたいと、筆を執ったものだ。「展示物」と書いたが、それらは被爆した人々や町、暮らしの「遺品」に他ならない。私を含め、戦争を知らない子どもたちが、どのように七十五年前の「遺品」の発する沈黙のことばを聴き取るのか。 まっ黒に焼け焦げた弁当箱、ちぎれたワンピース、ぼろぼろのくつ。それを身につけていた子どもたちに、どんな日常があり、その日常がどう断ち切られたのか。

物語では、子どもと大人のはざまで苛立つ中学生が、自分の「いま」を無意識に重ねながら、それぞれの遺品と対峙する。そして、つぶやく。「くそっ、あの日、弁当箱を抱いて骨になったあいつは、どんなやつだった?」

筆者は、長く横浜の公立中学校の広島修学旅行をサポートしてきた。そうした中学生たちとの出会いが、これを書かせたのかもしれない。十四歳が抱える、思春期の悩みや悲しみ。そこには、だれしもが通ってきた青い日々がある。七十五年前も、そしていまも。

「ワタシゴト」とは、記憶を手渡すこと=渡し事」と「他人のことではない、私の事=私事」を意味する。ある人から「文学は、ワタシゴト。祈り、渡す」との読後メモをいただいた。そうあれば、と願っている。

(なかざわ・しょうこ)●既刊に『さくらのカルテ』『その声は、長い旅をした』『ジグソーステーション』など。

汐文社

『ワタシゴト 14歳のひろしま』

中澤晶子・作/ささめやゆき・え

本体1,400円