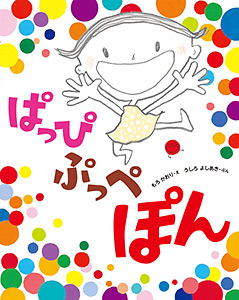

ぱっぴぷっぺぽん

もろかおり/え、うしろよしあき/ぶん

2014年8月刊行

あれは、もうすぐお昼休みに入る、という時間だったと思います。電話を取ると、うしろよしあきさんでした。なんだか妙にうれしそうな声です。

「とっても楽しい絵本になりそうなんだけれど、見たくない?」

見ます、見ます! 見ないわけがありません。

いつもの喫茶店で、この絵本のダミーを拝見しました。たしかに、とっても楽しい絵本になりそうな予感です。なにしろ「ぱっぴぷっぺぽん!」と口にするだけでもうれしい気分になってしまいます。子どもたちが一緒になって「ぱっぴぷっぺぽん!」と大喜びしている姿が目に浮かびました。

ぜひぜひ、完成させましょう。

こうして、私とこの絵本は出会ったわけですが、このときすでに、ダミーが十冊、つまり、十回描き直しをしていたそうです。私がかかわってからも、二冊ダミーをつくりましたから、完成までに、なんと十二回も描き直し、手直しをしたことになります。

絵のもろかおりさんは、元保育者です。この絵本のために、一年間、臨時職員として保育園で働きました。子どもたちを肌で感じながらつくりたかったからです。

子どもたちに、読み聞かせをするたびに、少しずつ、構成や文章が変わっていったのでした。

たとえば、タイトルにもなった「ぱっぴぷっぺぽん」ですが、はじめは「ぱっぺらぽっぽっぽー」だったそうです。リズムもおもしろいし、うしろさんももろさんもずいぶんと気に入っていました。子どもたちもきっと! と読み聞かせに臨みました。

ところが……。

二歳の子どもたちは、「ぱっぺらぽっぽっぽー」を、うまく言えないのです。そのせいか、あんまり乗ってきませんでした。これでは、一緒に読んで楽しむことはできません。もっと子どもたちが言いやすいことばにしなくちゃ、思い切ってうんとシンプルにしてみてはどうかと、たどり着いたのが「ぱっぴぷっぺぽん」でした。

また、子どもたちに読み聞かせをすると、子どもたちの集中が途切れる場面がわかります。子どもたちが「?」と感じているなという場面もわかります。その反応を受けて、場面の構成や展開も、どんどん変えていきました。

「この絵本は、子どもにずいぶん教えてもらったなあと思っているんですよ」とうしろさん。もろさんも、「子どもたちが先生でした。だから、この絵本、ぜったい子どもに受けるって自信、あります!」とおっしゃっています。

日本中の子どもたちといっしょに、あっちこっちで「ぱっぴぷっぺぽん!」と、この絵本がはじけてくれますように。